FSK, SPIO-Kommission, Bundesprüfstelle – wenn es darum geht, Jugendliche vor dem Bildschirm zu schützen, hat jeder was zu melden. Nur was? Und wonach richten sich die Beteiligten? Wir haben uns für euch durch die Gesetze gewühlt und die Antwort gefunden.

Inhaltsverzeichnis

Der zornige Alte grummelt etwas und drückt ab …

… es knallt. Jemandem fliegt der Kopf weg. Fontäne. Alles rot. Ist ja nur ein Film. Es gibt Selbstjustiz und Gewalt, die selbst abgebrühten Zuschauern den Magen strapaziert und tolerante Filmfreunde etwas ratlos zurücklässt. Und manchmal weiß man schon bei Erscheinen eines Films, was mit ihm später passieren wird.

Vor ein paar Jahren gab es so ein Beispiel. Ein ziemlich heftiger Film erschien, und die Quittung kam prompt von Vater Staat. Nachdem das Stück bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft keine Chance hatte, hat es die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf der berühmt-berüchtigten Liste B indiziert. Allein deshalb dürfen wir den Film nicht nennen. Wir geben ihm deshalb den falschen Namen „Alles wird gut“.

Damit ist der Film selbst zwar nicht zensiert. Allerdings bin ich als Autor und Journalist in meiner Berichterstattung empfindlich eingeschränkt. Über Kriegsverbrechen, Amokläufe und Männer, die Frauen jahrzehntelang einsperren und quälen, darf ich schreiben. Über indizierte Filme nicht.

Nun muss ich auch fairerweise einräumen, dass diese Zensur einen Grund hat, den ich später noch erkläre. Den kann man akzeptieren oder als staatliche Willkür ablehnen. Dieser Bericht soll das nicht entscheiden. Er zeigt lediglich die Fakten.

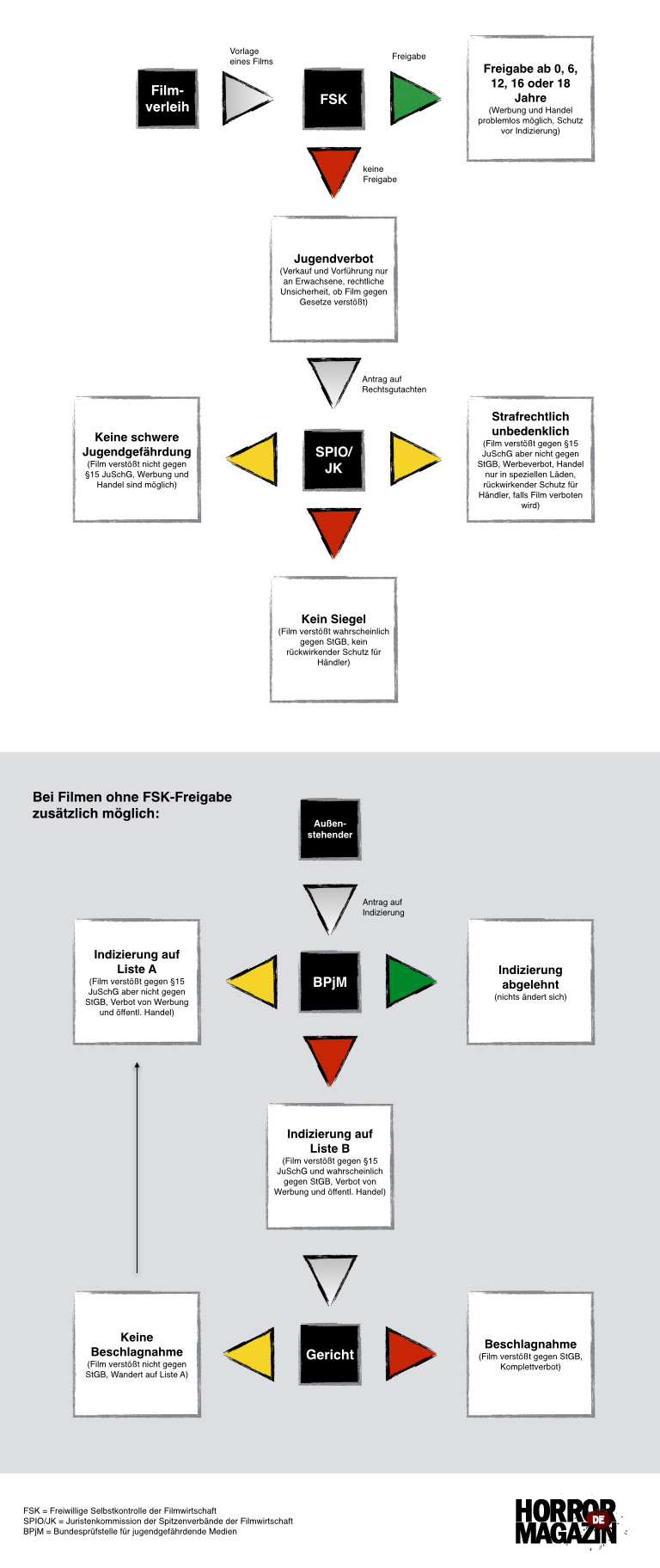

Und Achtung, es wird kompliziert

Es ist typisch deutsch, wie sich unser Land bei Jugendschutz und Filmen anstellt. So gibt es allein vier Symbole, die zeigen, dass ein Film nur für Erwachsene ist: eins von der Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK (ab 18 Jahre), zwei von der Juristenkommission der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO/JK) – und eben gar keins. Zudem darf die BPjM Filme auf den Index setzen, und die Staatsanwaltschaft darf bestimmte Ausgaben eines Films beschlagnahmen. Alles klar?

Wer Sinn und Zweck dieses Chaos verstehen will, muss sich die gesetzlichen Grundlagen und Gedanken dahinter ansehen. Denn fast für jede Stufe und jede Maßnahme greift ein anderes Stück Gesetz. Wichtige Elemente stehen im Jugendschutzgesetz (JuSchG) und im Strafgesetzbuch (StGB). Das JuSchG legt in Paragraf 12 schon mal fest, dass Minderjährige nur Filme oder Computerspiele in die Hand bekommen dürfen, wenn eine „oberste Landesbehörde oder eine freiwillige Selbstkontrolle“ sie freigegeben und gekennzeichnet haben. Im täglichen Leben ist das der Job der FSK.

Die Altersstufen stehen übrigens in Paragraf 14 des JuSchG. Paragraf 12 stellt außerdem klar, dass selbst Eltern sich strafbar machen, wenn sie sich nicht an die Altersfreigaben halten. Was auch jene Mutter erfahren musste, die ihre – deutlich zu jungen – Kinder in den Kuschelbär-Film „Ted“ in ein kleines Kino im schleswig-holsteinischen Schwarzenbek mitnehmen wollte. Sie konnte sich aufplustern und als Herrscherin über ihre Kinder aufspielen, wie sie wollte. Am Ende zog sie mit langer Nase ab. Genau genommen hatte sie der Kinobesitzer vor einer Straftat bewahrt. Und sich selbst vor einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.

Den einzigen Spielraum lässt das Gesetz bei der FSK-Freigabe ab 12 Jahre. Solche Filme dürfen auch jüngere Kinder ab sechs Jahre sehen, wenn ein Elternteil dabei ist. Wobei sich das alles ausdrücklich auf die Öffentlichkeit bezieht. Was Eltern ihre Kinder zu Hause gucken lassen, ist Privatsache. Hier greift das Gesetz nicht.

Manchmal ist die FSK sehr milde

Andreas Diehn war einige Jahre Besitzer des Filmladens „Hard to get“ in Hamburg. Hier gibt es die richtig seltenen Teile, selbst die, bei denen die FSK nur noch müde abwinkt. Also auch „Alles wird gut“. Diehn ist ein stabil gebauter, ausgeglichen wirkender Mann. Er hat fast alle Filme auf dem Radar – und er findet die FSK-Regelung gut. „Irgendeine Linie für das Filmangebot ist sinnvoll“, sagt er. Insofern sei der Grundgedanke schon okay. Allerdings haue im Detail einiges nicht hin. „Ich frage mich häufig, warum manche Filme keine Freigabe von der FSK bekommen, andere aber frei ab 16 Jahren sind.“ Beispiele seien der erste Teil von „Wrong turn“ sowie Teil 1 und 2 von „Final Destination“. Eine Freigabe ab 18 Jahren fände Diehn in diesen ziemlich blutigen Fällen eher angemessen.

Interessant ist hier ein Blick in die Texte, mit denen die FSK ihre Urteile auf ihrer Website begründet. Die beiden ersten „Final Destination“-Teile sind hier nicht mehr abrufbar. Dafür aber Quentin Tarantinos „Django unchained“. Hier begründet die FSK die – ziemlich tolerante – Freigabe ab 16 Jahren damit, dass „die Gewalt stark stilisiert und fast schon comichaft überzogen“ sei, sodass „Jugendliche ab 16 Jahren eine ausreichende emotionale Distanz wahren können“. Nun ja, das mag sein. Aber was ist mit der Gewalt in „Planet Terror“, den die FSK nur gekürzt ab 18 Jahren freigab? Die können Jugendliche nicht richtig einordnen? Weil Zombies ja zu unserem täglichen Leben gehören und der Film deshalb wie eine Doku oder Anleitung zur Gewalt wirkt? Hier misst man mit zweierlei Maß. Filmfreigaben ab 18 Jahren oder gar Ablehnungen braucht die FSK übrigens nicht zu begründen. Und tut es auch nicht.

Bis hierhin sind die Spielregeln noch recht klar. Interessant wird es dagegen, wenn die FSK einen Film nicht freigibt. Denn dann beginnen die juristischen Spitzfindigkeiten.

Anmerkung vom 22. Dezember 2015: In einer früheren Version des Textes entstand der Eindruck, dass FSK-Freigaben generell – also auch im Privaten – gelten. Das ist nicht richtig. Sie gelten nur in der Öffentlichkeit, nur hier greift das Jugendschutzgesetz. Wir haben den Fehler korrigiert.

Lest jetzt, wie Filmverleihe mit Behörden und Justiz fingerhakeln und Paragrafen wälzen und was passiert, wenn die FSK sich nicht so ganz für einen Streifen begeistern kann.

Was passiert mit Filmen, wenn die FSK abwinkt?

Wenn die FSK einen Film nicht freigibt, hat der Filmverleih zwei Möglichkeiten: Er kann den Film an prekären Stellen kürzen und der FSK erneut vorlegen. So lange, bis sie ihn dann doch freigibt. Die FSK selbst kürzt übrigens nie Filme.

Der Verleih kann das aber auch lassen und zur Juristenkommission der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO/JK) gehen. Die besteht aktuell aus sieben Juristen, immer drei von ihnen sehen sich die Filme an und bewerten sie. Mit Medienrecht hat übrigens nur der Kommissionsvorsitzende Heiko Wiese regelmäßig beruflich zu tun. Allerdings sollte man Erfahrungen im Medienstrafrecht vorweisen können, wenn man in die Kommission eintreten will, so der Rechtsanwalt.

Im Gegensatz zur FSK gibt die Juristenkommission keine Filme frei oder sperrt sie. „Sie erstellt im Auftrag der Programmanbieter ein Rechtsgutachten über die strafrechtliche Beurteilung eines Films“, sagt Wiese. Das Gutachten helfe dann dem Anbieter zu entscheiden, ob und wie er einen Film veröffentlichen will.

Es geht um die Frage, ob der Film gegen das Strafgesetzbuch (StGB) oder das Jugendschutzgesetz (JuSchG) verstößt. Pikant ist vor allem der Paragraf 131 des StGB. Er stellt Handel und Vorführung von Filmen unter Strafe, die „grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt …“. Gewaltverherrlichung ist damit strafbar. Genau wie Diebstahl oder Mord. Punkt. Und das ist auch gut so.

Wann aber ein Film genau gegen diesen Paragrafen verstößt, ist nicht ganz klar. Auch die Juristenkommission erstellt keine eigenen Regeln, sondern bezieht sich auf aktuelle Rechtsansichten, erklärt Heiko Wiese. Aber eine gewisse Erweiterung zum Strafgesetzbuch liefert er doch: „Die Gewalttätigkeiten müssen in einer bestimmten Weise qualifiziert sein, nämlich entweder der Verherrlichung oder der Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten dienen oder aber so dargestellt werden, dass die Art der Schilderung der Gewaltanwendung in einer die Menschenwürde verletzenden Weise geschieht.“

Die zwei Siegel der Juristenkommission

Die SPIO/JK kann einem Film „Keine schwere Jugendgefährdung“ bescheinigen und damit das sogenannte leichte Siegel vergeben. So sagt sie, dass der Film nicht gegen JuSchG und Strafrecht verstößt. So ein Film darf ganz normal in die Werbung und auf die Ladentische wie ein FSK-geprüfter Film ab 18.

Warum Ladenketten wie „Saturn“ oder „Media Markt“ trotzdem die Finger davon lassen, liegt an der Gefahr, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) eine andere Meinung haben könnte als die Juristenkommission. Die Behörde wird nie von sich aus tätig, sondern nur auf Antrag von Außen. „Die Bundesprüfstelle ist nach dem Jugendschutzgesetz verpflichtet, eine Einschätzung zu treffen, ob der Film einen in den Paragrafen 86, 130, 130 a, 131, 184 a, 184 b oder 184 c bezeichneten Inhalt des Strafgesetzbuches hat“, sagt Elke Monssen-Engberding, die seit 1991 die Prüfstelle leitet. „Hier handelt es sich lediglich um eine Einschätzung. Das hat also mit Zensur nichts zu tun.“

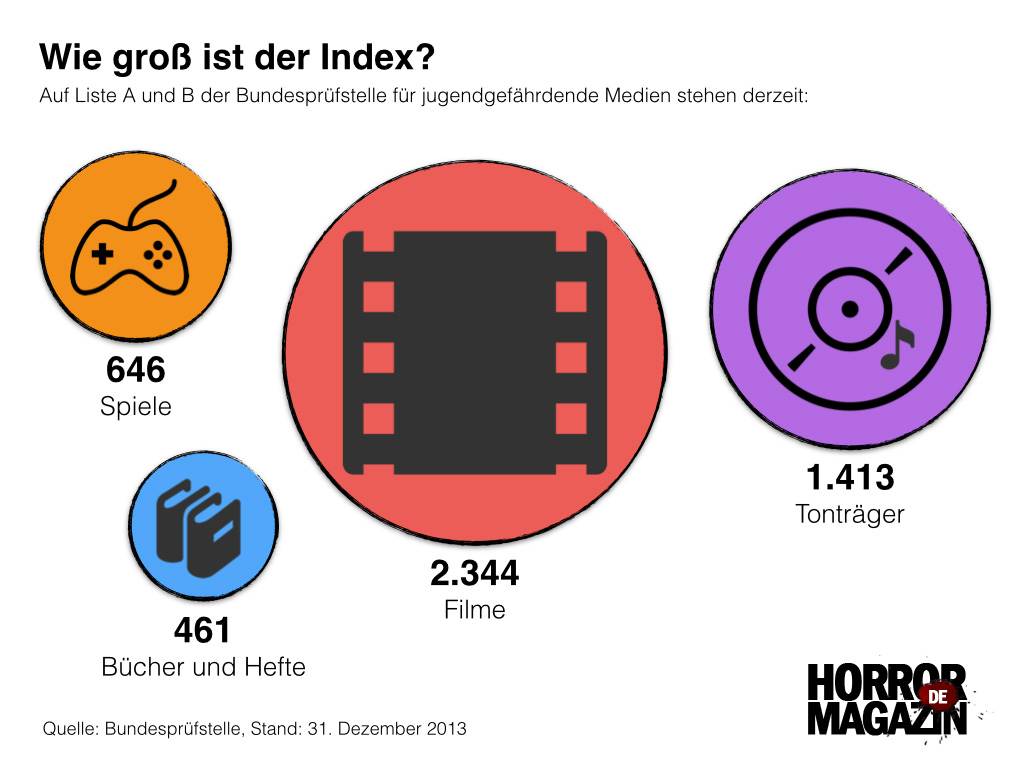

Allerdings hat diese Einschätzung – die sehr wohl der Juristenkommission widersprechen kann – weitreichende Folgen. Sollte sie positiv ausfallen, landet der Film – je nach Schwere – auf der Liste A oder B für jugendgefährdende Medien, landläufig auch als „der Index“ bekannt. Wobei Liste B die besonders harten Fälle enthält, die nach Meinung der Behörde nicht nur die Jugend gefährden, sondern sogar gegen das Strafgesetz verstoßen. Indizierte Filme darf kein Händler mehr öffentlich anbieten oder gar bewerben. Und kein Journalist darf mehr seinen Namen schreiben. „Neutrale Werbung … ist jeder Hinweis auf das Vorhandensein eines Angebots sowie die Nennung einer Bezugsquelle“, stellte Sebastian Gutknecht, Referent für Jugendschutzrecht und Jugendmedienschutz in Köln, in einem Aufsatz fest. Das widerspreche übrigens nicht einmal der in der Verfassung verankerten Meinungsfreiheit, beschloss das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1986. Das Werbeverbot sei durch sachgerechte Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt. Ein effektiver Jugendschutz stehe im allgemeinen Interesse.

Damit erhält die staatlich verordnete Zensur zwar eine nachvollziehbare Legitimation. Sie bleibt aber Zensur und geht mit der Pressefreiheit auf Kollisionskurs.

Wenn der Bezug verloren geht, kommt der Film vom Index

Eine Indizierung dauert grundsätzlich 25 Jahre. Danach muss die Behörde entscheiden, ob der Film erneut auf dem Index landet. Viele ehemals indizierte Klassiker haben es deshalb in den vergangenen Jahren wieder in den freien Handel geschafft, zum Beispiel „The Terminator“ – jetzt übrigens ungeschnitten von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Warum? „Viele Filme werden gestrichen, weil sie nach heutigem Empfinden eher veraltet wirken“, sagt Monssen-Engberding. „Ein Argument ist auch, dass der Film für Kinder und Jugendliche kein Identifikationspotenzial mehr hat.“

FSK-geprüften Filmen kann so etwas nicht mehr passieren. Sie sind seit ein paar Jahren indizierungsfest, seitdem gibt es selbst ab 18 Jahren freigegebene Filme bei Saturn und Co. Bei SPIO/JK-geprüften Filmen müsste ein Händler stets im Bundesanzeiger prüfen, ob sie indiziert sind, worauf viele schlicht keine Lust haben.

Unser Beispielfilm mit dem Decknamen „Alles wird gut“ bekam von der Juristenkommission nicht das leichte, sondern das schwere Siegel mit dem Bescheid „Strafrechtlich unbedenklich“ und steht inzwischen auf Liste B für jugendgefährdende Medien. Damit ist er laut Definition in der Lage, Jugendliche schwer zu gefährden. Trotzdem darf ein Filmhändler wie Andreas Diehn den Film zwar noch verkaufen – aber nur wenn er ein paar Dinge beachtet. „Der Laden darf von Außen nicht einzusehen sein. Und ich muss sicherstellen, dass keine Jugendlichen hereinkommen“, erklärt er. Schon oft habe er sich Ausweise zeigen lassen.

Die Internetgemeinde rechnet damit, dass demnächst irgendeine Staatsanwaltschaft „Alles wird gut“ beschlagnahmt. Das ist so ziemlich das Heftigste, was einem Film passieren kann. Denn dann verstößt er offiziell gegen das Strafgesetzbuch. Im Horrorfilm-Genre betrifft es meistens Paragraf 131 – den mit der Gewaltverherrlichung.

Und wer macht sich dann strafbar? Hier zitieren wir das Gesetz: Nur derjenige, der die beschlagnahmten Filme

- verbreitet,

- öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

- einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder

- herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen.

Das heißt auf Deutsch: Privat kaufen, besitzen und anschauen darf man sie. Weiter verbreiten oder weiterverkaufen ist verboten. So etwas bezieht sich aber nur auf einzelne Datenträger, nicht den Film selbst. So kann es theoretisch sein, dass die Bluray-Version eines Films vom Markt gefegt ist, die DVD-Variante aber noch verkäuflich. Theoretisch wohlgemerkt.

Sollte das „Alles wird gut“ letztendlich passieren, dürfte Filmhändler Diehn ihn nicht mehr im Sortiment führen. Dass er es bis dahin tat, kann ihm kein Staatsanwalt vorwerfen. Denn genau dafür heißt es ja „Strafrechtlich unbedenklich“. „Mit dem Kennzeichen der SPIO/JK weiß der Handel, dass der Programmanbieter bei der Bewertung des Films eine unabhängige Kommission eingeschaltet hat, auf deren Ergebnis er vertrauen darf“, stellt Kommissions-Leiter Heiko Wiese klar. Damit ist der Handel für die Zeit bis zur Beschlagnahmung aus dem Schneider. Wiese: „Letztendlich geht es darum, den Programmanbieter davor zu schützen, dass er wegen der Verbreitung gewaltverherrlichender Filme verurteilt werden kann.“

Alles nachvollziehbar. Aber warum nur so kompliziert?

Wem jetzt noch immer nicht von all den juristischen Feinheiten der Kopf schwirrt, der erkennt: Sicherlich hat alles seinen Grund. Und wenn man alles aufdröselt, kann man es auch nachvollziehen. Allerdings gibt es zu viele Stufen, zu viele verschiedene Regeln, zu viele Rechtsfolgen. So könnte man Paragraf 15 JuSchG und Paragraf 131 StGB inhaltlich angleichen. Damit bräuchte die SPIO/JK nur noch ein einziges Siegel, was sogar für die BPjM verbindlich gelten könnte. Dann hieße es nur noch „Index oder nicht“, was dasselbe bedeuten würde wie „gesetzeskonform oder nicht“. Gesetze einzudampfen und zu vereinfachen war aber noch nie die Stärke der Deutschen.

Andererseits ist es nun mal Zensur, wenn Filme aus dem Verkehr gezogen werden und Journalisten einen Maulkorb verpasst bekommen. Über Mord und Vergewaltigungen – beide bekannterweise ebenfalls verboten – darf ein Journalist schreiben, mit dicken Fotos und unappetitlichen Details. Einen indizierten Film darf er nicht einmal erwähnen. Hier gibt es Handlungsbedarf.